皆さんこんにちは。レスター)AI推進チームです。

人手不足の深刻化、ベテラン技術者の高齢化、そしてグローバルな競争環境の激化。日本の製造業は、多くの課題に直面しています。

これらの課題を解決し、持続的な成長を目指す取り組みとして「DX」の重要性が提唱されて久しいですが、皆様の現場では、その取り組みは順調に進んでいらっしゃいますでしょうか。

多くの企業がDXの重要性を認識し、様々な施策に取り組む中で、一つ大きな壁として立ちはだかるのが「データ活用」です。昨今急速に広まるAIを活用する上でも、とても重要なテーマになります。

本日から始まる新しいシリーズでは、製造現場における「データ」に焦点を当て、その収集から活用、そして価値創造に至るまでの過程を、2回にわたって探求していきます。

第1回となる今回は、多くの現場が抱える「データ活用の理想と現実」について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

❚ 宝の山か、ガラクタの山か?製造現場に眠るデータ

製造現場は、まさに「データの宝庫」です。

生産設備が刻む稼働ログ(稼働、停止、段取り替え)、センサーが収集する温度や圧力、振動のデータ、品質検査で記録される寸法や重量の測定値、作業員の動きやサイクルタイム…。

これらの一つひとつに、QCDを向上させるヒントが含まれています。これらのデータを適切に収集・分析し、活用することで、以下のようなことが実現できます。

「いつもと違う振動」をAIが検知し、重大な故障が発生する前にメンテナンスを促すアラートが飛ぶ。これにより、週末の計画メンテナンスで対応でき、生産計画を乱す緊急停止がなくなります。

不良品が発生した瞬間の、材料ロット、加工条件、環境データ(温度・湿度)、担当作業者といった情報を紐付けて分析。「特定のサプライヤーの材料を使った時だけ、不良率が上がる」といった、人間の目では気づきにくい相関関係を発見します。

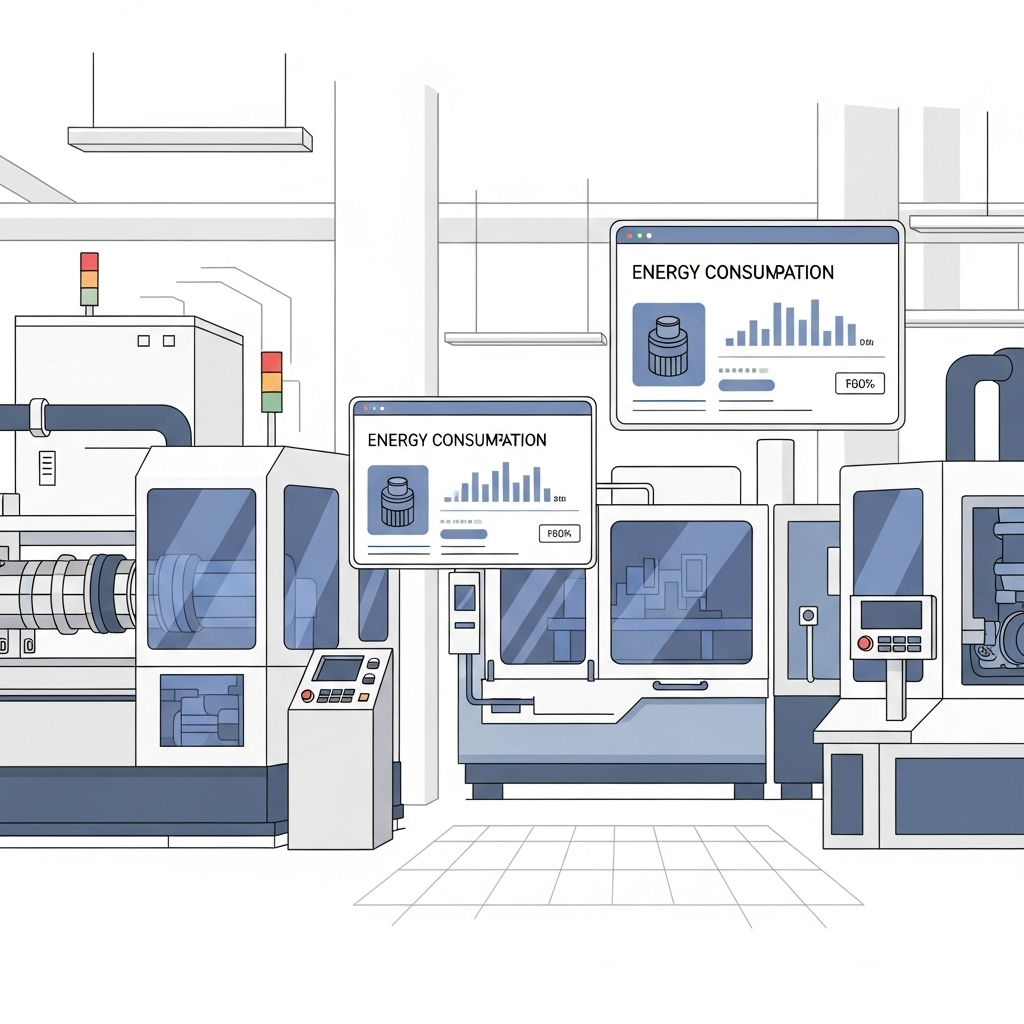

工場全体の電力消費量だけでなく、設備ごとの消費量をリアルタイムに監視。非稼働時間にも動いているコンプレッサーや、ピークシフト可能な設備を見つけ出し、エネルギーコストを最適化します。

これらは決して夢物語ではなく、とても実現可能性が高いものです。しかし、現実はどうでしょうか。多くの現場では、これらのデータは活用されることなく、ただ日々蓄積されているだけ、あるいはそもそも収集すらされていない、というケースが少なくありません。

❚ なぜ、データ活用は進まないのか?現場が抱える3つの「ない」

「データが重要だとは分かっている。でも、なかなかうまくいかない…」多くの工場長や生産技術、品質保証のご担当者様が、このようなジレンマを抱えています。その背景には、製造現場特有の3つの課題が存在します。

①そもそもデータが「取れない」

製造現場では古いプレス機と最新CNC機が混在し、古い設備は今も紙の日報で手書き記録が行われています。そのため工場全体を同一時間軸で比較するのは困難です。後付けセンサーを検討しても、「振動、温度、圧力…無数にあるセンサーの中から、本当に意味のあるデータを取れるのはどれなのか?」「どのメーカーの製品を選べば、既存のネットワークに繋がるのか?」という選定が課題となります。

②データがバラバラで「繋げられない」

データを収集できたとしても、「データのサイロ化」という問題が残ります。各設備、各システムで異なる形式のデータを統合し、横断的に分析できる状態にするには、データ形式を変換し、時間軸を合わせ、欠損値を補うといった、専門的知識と多大な労力が必要となります。この作業の煩雑さに、プロジェクトが頓挫してしまうケースは後を絶ちません。

③分析・活用する「人がいない、時間がない」

最大の壁は人材とリソース不足です。現場は日々の業務に追われ、データ活用の時間を確保できません。

データサイエンティストのような専門人材も不足し、BIツールで「見える化」しても分析や改善に繋がらず、「データから価値を生み出せない」状況に陥っています。

❚ 「データはあるが、活用できない」状態がもたらすリスク

これらの課題を放置し、「データはあるが、活用できない」状態が続くと、企業はどのようなリスクに直面するのでしょうか。

それは、単に「改善の機会を逃している」というだけではありません。

勘と経験に頼った旧来の生産体制を続けることは、人手不足や技術承継の問題が深刻化する中で、品質の低下、生産性の頭打ち、そして最終的には競争力の喪失に直結します。

データという客観的な事実に基づき、迅速かつ柔軟な意思決定を行う競合他社との差は、時間が経つほどに開いていきます。

❚ まとめと次回予告

製造現場に眠るデータは、間違いなく未来の価値創造の源泉です。

しかし、その価値を高めるには、「収集」「統合」「分析・活用」という、複数のハードルを乗り越えなければなりません。

自社だけですべてを解決しようとすることが、かえってDXの停滞を招いてしまっているケースも少なくありません。

では、これらのハードルを乗り越え、データ活用を成功に導くためには、どのようなアプローチが有効なのでしょうか?

次回のブログでは、この根深い課題に対しどのように対応すればよいのか、その道筋について探っていきます。どうぞご期待ください。

❚ レスターグループが提供する「設備データ収集~活用ソリューション」

❚ 更新履歴

2025/08/26